郑州轻工业大学2025年“三下乡”社会实践简报(二十五)

传承抗战精神,守护母亲河

——记机电工程学院党员志愿服务队暑期社会实践活动

7月2日至3日,郑州轻工业大学机电工程学院党员志愿服务队在吕志斌和徐莉老师的带领下,前往黄河博物馆和花园口抗战纪念地扒口处遗址,开展了以“传承抗战精神,守护母亲河”为主题的暑期社会实践活动,队员们怀揣着对历史的敬畏与对生态的珍视,深入这片充满过往烽火记忆与自然灵韵的土地,为守护黄河贡献青春力量,使爱国教育从情感认同升华为责任担当。

走进黄河博物馆,感悟黄河精神内涵

实践小队先后参观了博物馆的五大展厅:流域地理区、民族摇篮区、千秋治河区、治河新篇区和人水和谐区。流域地理展区通过黄河形成、远古生态、九曲黄河三个单元展示出黄河自然地理地貌、气候、物产。通过先进的地理信息系技术,模拟了黄河从青藏高原发源,穿越崇山峻岭,最终奔腾入海的壮丽过程;复原了远古时期黄河流域的生态环境,展示了当时的动植物化石和生态环境模型;通过大型沙盘模型展示了黄河蜿蜒曲折的河道和复杂的水利工程。

整个流域地理展区不仅展示了黄河的自然地理特征,还通过生动的展示手段,让观众深刻体会到黄河作为中华民族母亲河的伟大与神奇。它不仅是一条自然的河流,更是承载着中华文明发展脉络的重要象征。通过参观这一展区,观众能够更加全面地了解黄河的自然属性及其对中华文明的重要意义。

走进黄河文明,感悟文化传承

实践小分队来到民族摇篮展区,这里展示悠久的黄河文明发展历程及灿烂的黄河文化。同学们在这里了解到古代先民如何在黄河流域寻找适宜的居住地,利用黄河的水资源进行农业灌溉和手工业生产,逐步建立起早期的人类聚落。小分队听取了黄帝、炎帝等传说中的上古帝王的事迹,以及他们所代表的部落如何在黄河流域繁衍生息,开创了中华文明的先河;参观了历代王朝在黄河流域的都城遗址和出土文物。从青铜器、甲骨文到唐诗宋词,从古代壁画到传统音乐,通过丰富的展品和多媒体互动,感受到黄河文化的博大精深和源远流长。

治河智慧传承,续写安澜新篇

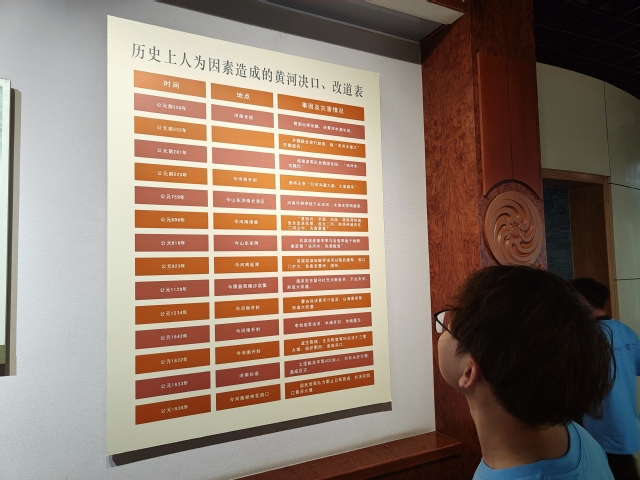

实践小分队前往千秋治河展区,直观感受到黄河水患对沿岸百姓生命财产的巨大威胁,也从历代治河名人和重大治河工程中体会到治河先辈们的智慧与勇气。通过观看祭河仪式的场景复原、河神雕像以及祭祀器具,让同学们了解到古代社会对黄河的崇拜和祭祀文化。这些展品和展示形式反映了古代人们对黄河的依赖与敬畏,以及希望通过祭祀祈求黄河安澜的美好愿望。

治河新篇赞歌,唱响安澜成就

在治河新篇展区,实践小分队在工程模型和多媒体演示下了解到黄河流域的水利枢纽、城市布局和产业发展规划,体会到国家对黄河流域治理开发的全局观念和长远眼光。同学们还了解了现代防洪防凌工程技术和设施,如堤防加固、河道整治、水库调控等,通过模拟黄河凌汛的形成过程和防凌措施的实施,感受到现代科技在抵御自然灾害中的巨大威力。同时,展区还强调了水资源保护和可持续利用的重要性,呼吁同学们树立节约用水、保护水资源的意识。

黄河治理创新,探索新时代路径

实践小分队在和谐之路展区深刻了解到黄河流域当前面临的诸多问题,如水土流失、湿地面积萎缩、生物多样性减少等;学习生态优先、绿色发展理念以及系统治理、综合治理的思路;了解到国家在黄河大保护方面的政策支持、资金投入及公众参与情况,同时呼吁更多人参与到黄河保护的行动中来。

黄河治理新篇,共筑生态和谐

实践小分队参观了黄河博物馆的多个展区,涵盖流域地理、民族摇篮、千秋治河、治河新篇及和谐之路五方面。通过丰富多样的展示形式,如文物、模型、多媒体互动等,生动再现了黄河的自然地理特征、历史文化传承、治理历程及保护展望,彰显了黄河作为中华文明摇篮的重要地位,呼吁人们关注与保护母亲河。

缅怀抗战历史,传承民族精神

为深化对“传承抗战精神,守护母亲河”主题的理解,实践活动的最后,小分队专程前往花园口抗战纪念地,黄河花园口掘堤堵口记事碑,追溯那段沉重而壮烈的历史。1938年6月,为阻止日军西进,国民党军队在花园口炸开黄河大堤,虽在一定程度上阻碍了日军进攻,但也导致豫、皖、苏三省44个县受淹,89万人遇难,造成了重大灾难,是抗战史上一个重要且惨痛的事件。在纪念地前,同学们静静聆听着讲解员讲述那段悲壮的历史,深刻体会到抗战时期中华民族所付出的巨大牺牲。面对纪念碑,师生们肃然起敬,深切缅怀为国捐躯的先烈们。通过一天的学习和实践,同学们更加深刻地理解了抗战精神的时代内涵,也更加坚定了传承抗战精神、守护祖国河山的决心。

.